Кравчик Чичерина - Чичерин летрус қоңызы - Lethrus tschitscherini Semenov, 1894

Систематическое положение вида:

Название отряда:

Жесткокрылые

Coleoptera

Название семейства:

Жерқазғыш тезек қоңыздары

Землерои

Geotrupidae

Название вида:

Чичерин летрус қоңызы

Кравчик Чичерина

Lethrus tschitscherini Semenov, 1894

Tschitscherin's Earth-boring Dung Beetle

Синонимия. Синонимические названия вида на казахском и русском языках отсутствуют.

Систематические замечания .

Статус. III категория: редкий вид. Согласно критериям МСОП - VU:A4c; D2.

Значение таксона для сохранения генофонда. Вид эндемичный для юго-востока Жетысуского Алатау; представитель монотипичного подсемейства Lethrinae Oken, 1843 в составе семейства Geotrupidae Latreille, 1802 [1].

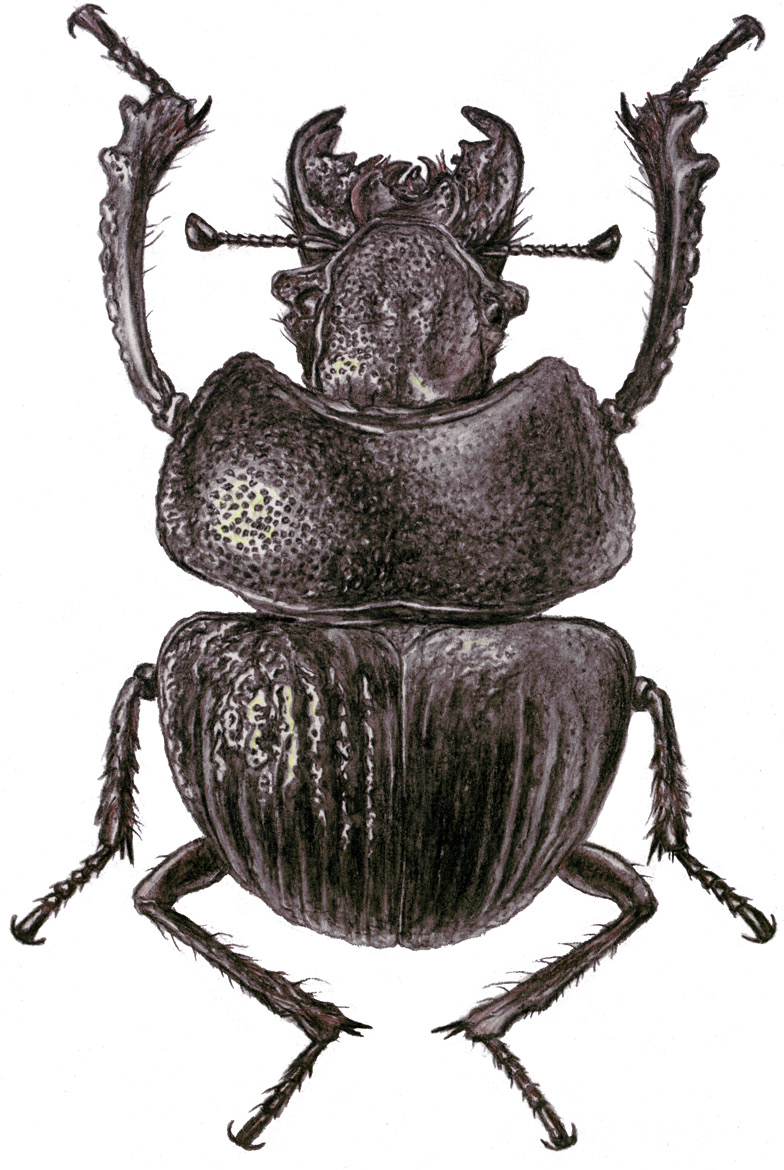

Краткое описание. Имаго Длина тела жука 14.5-20.6 мм. Окраска черная матовая со слабым синеватым отливом с нижней стороны тела. Верхняя плоскость мандибул у обоих полов без килей. Нижняя сторона правой мандибулы гладкая - без придатков или бугорков. Нижняя сторона левой мандибулы самца с придатком близ основания. Придаток направлен внутрь и назад (почти вплотную прижат к челюсти). Вершина придатка слабо отогнута вниз. Посторбитальные зубчики маленькие. Усики 11-члениковые с 3-члениковой колокольчатой булавой, но кажутся 9-члениковыми, так как 2 конечных членика булавы скрыты в крупном первом членике и заметны только на вершинном срезе булавы. Передние голени с 8-9 зубчиками по боковому краю. Переднеспинка в частых, крупных и глубоких точках. Надкрылья с глу- бокими бороздками; промежутки бороздок выпуклые, несут отдельные неглубокие точки и поперечные морщинки. Брюшко короче головы и переднеспинки вместе взятых; крылья не развиты; надкрылья сросшиеся [2].

Распространение. Эндемик Илейской долины. Обитает на правобережье р. Иле - крайний юго-восток Казахстана (окрестности города Жаркент) и на пограничной территории Китая (Синьцзян: Кульджа, Пиликчи) [2].

Численность. И тенденция ее изменения Изучены недостаточно.

Места обитания. Жуки встречаются преимущественно на подгорной равнине; предпочитают остепненные участки (в горы поднимаются вплоть до нижней границы елового пояса) [2].

Особенности биологии. Имаго ведут дневной образ жизни; активны в апрелеиюне, питаются зелеными листьями и молодыми побегами растений. Жуки живут сначала поодиночке в неглубоких (до 15 см) норках. К моменту цветения яблони жуки образуют пары. В это время на поверхности почвы наблюдаются самцы, которые в поисках самок обследуют ближайшие норы. Если жук пытается проникнуть в норку, уже занятую парой жуков, то между самцами происходят драки. Спаривание происходит в норке. После образования пары жуки углубляют ход; и в нижней части норки делают несколько ячеек для потомства. Под вырытую ячейку откладывается яйцо, а сама она заполняется комком из срезанных листьев и побегов растений, которыми и питается личинка. Неоднократно, начиная с конца позапрошлого века, высказывались предположения, что в пищевом комке, запасенном для личинок, происходят процессы аналогичные силосованию кормов. Однако анализ "силоса" кравчиков, проведенный в лаборатории микробиологии кормов Института микробиологии и вирусологии АН КазССР, обнаружил бактерии, относящиеся главным образом к порядку Myxobacterium, которые всегда присутствуют в почве, но не образуют органических кислот, являющихся консервирующим фактором силоса. Следовательно, процессы, протекающие в кормовом комке, запасаемом кравчиком в ячейке, отличаются от процессов, идущих при силосовании кормов [3]. Всего закладывается до 5-7 ячеек. Каждая последующая ячейка закладывается несколько ниже предыдущей. Глубина законченной норы обычно бывает до 45-50 см. Инкубация яиц длится 10-14 дней. Личиночная стадия продолжается 30-35 дней. За это время личинка линяет 3 раза. Перед окукливанием личинка из частичек почвы примерно в течение суток вылепливает кокон овальной формы. Стадия куколки длится около 3 недель. Вышедший из куколки жук остается зимовать в норе и на поверхность почвы выходит лишь весной следующего года [2].

Разведение. Не проводилось.

Основные лимитирующие факторы. Распашка земель, а также избыточный выпас скота в местах обитания вида [4].

Принятые меры охраны. Включен ранее в Красную книгу Казахстана [4].

Необходимые меры охраны. Возможно сохранение вида на неудобных для распашки землях (склоны оврагов, например) при запрещении на них выпаса скота. Вид может служить индикатором состояния эфемеровых ландшафтов [4].

Предложения по исследованию. Необходимо уточнение данных о распространении вида на территории Казахстана.

Источники информации: 1. Catalogue, 2016; 2. Николаев, 2003; 3. Медведев, Николаев, 1972; 4. Красная книга, 2003.

Авторы-составители: Николаев Г.В.