Коровка Седакова - Седаков қанқызы - Coccinella sedakovii Mulsant, 1850

Систематическое положение вида:

Название отряда:

Жесткокрылые

Coleoptera

Название семейства:

Қанқызы қоңыздары

Божьи коровки

Coccinellidae

Название вида:

Седаков қанқызы

Коровка Седакова

Coccinella sedakovii Mulsant, 1850

Sedakov's Ladybug

Синонимия. Коровка тянь-шаньская (рус.).

Систематические замечания .

Статус. III категория: редкий. Согласно критериям МСОП – VU:B1a.

Значение таксона для сохранения генофонда. Аборигенный эндемик Средней Азии, населяющий высокогорья.

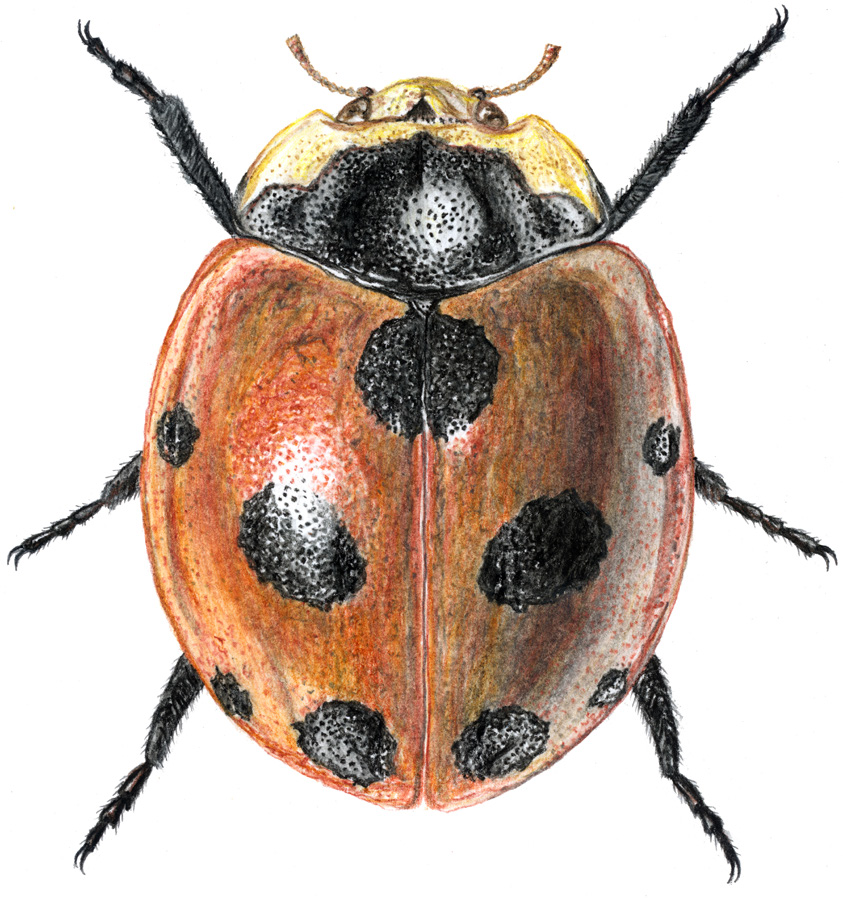

Краткое описание. Взрослая стадия. Длина тела 4.8-6 мм, довольно сильно выпуклое, округло-овальное. Низ тела и переднеспинка чёрные, латеральные пятна на переднеспинке белые. Точки на голове мелкие, неглубокие, едва различимые, расположены редко, непунктированные участки с неглубокой микроскульптурой. Точки на переднеспинке немного крупнее, чем на голове, довольно глубокие, расположены не очень плотно, гладкие участки со слабо выраженной микроскульптурой. Точки на надкрыльях среднего размера, расположены довольно тесно, непунктированные участки со слабо выраженной микроскульптурой в виде мелких точек и неправильных штрихов. Надкрылья красные с 9 чёрными пятнами, из которых одно – прищитковое, довольно большое и округлое; два небольших пятна располагаются у бокового края надкрылий и два крупных – вдоль шва. Снизу тело чёрное, эпимеры среднегруди и заднегруди белые. Базальная лопасть генитального аппарата самцов имеет округло-четырёхугольную форму с прямыми боками и на вершине оснащена пальцеобразным отростком. Парамеры значительно короче базальной лопасти, они толстые и массивные, расширены на вершине и имеют пучок щетинок. Дистальный конец сифона образует треугольный придаток, который склеротизирован по бокам и прозрачен в остальной части. Семяприемник самки сильно изогнут, с немногочисленной штриховкой [3]. Личиночная стадия. Парасколии брюшных сегментов высокие, пальцеобразные; основания халаз удлинённые, цилиндрические. Медиальные щитки переднегруди примерно восьмиугольной формы, разделены светлой полосой, которая позади гораздо шире, чем спереди. Коготок с узким и очень коротким зубцом, немного вырезанным снаружи. Тело кирпично-красное с чёрным рисунком [4].

Распространение. В Казахстане известен из немногих пунктов северовосточного Тянь-Шаня (хребты Тау-Чилик, Узынкара, Нарын) на высоте 1600-1800 м. Распространён локально. Указан для Центральной и Средней Азии, Монголии [1, 5, 6].

Численность. Встречается крайне редко, но в отдельных местах численность довольно высока, и достигает 150 экз. на 100 м2 [3].

Места обитания. Высокогорные полынные степи южной экспозиции с преобладанием белоземельной полыни (Artemisia terraealbae) [3].

Особенности биологии. Имаго и личинки этого вида являются активными хищниками, питающимися тлями на полынях. Период их активности длится с мая по сентябрь, при этом имаго зимует. Это моновольтинный вид (дающий одно поколение в году), имаго появляется в начале августа, в это время можно наблюдать многочисленных личинок старших возрастов и куколок, а также изредка яйцекладки. В среднем в одной кладке содержится около 20 яиц. Вид обладает рядом приспособительных черт, сформировавшихся в условиях высокогорий, таких как моновольтинность и локальная очаговость. [3].

Разведение. Проводилось в лабораторных условиях по методике, разработанной для разведения других видов кокцинеллидафидофагов, таких как Coccinella septempunctata и Oenopia variegata. В качестве корма используются живые и замороженные тли, а также высушенные личинки и куколки трутней медоносной пчелы [4].

Основные лимитирующие факторы. Уничтожение и деградация мест обитания этого вида изза хозяйственного освоения территорий, главным образом из-за выпаса скота на высокогорных пастбищах [3].

Принятые меры охраны. Не принимались.

Необходимые меры охраны. Ограничение выпаса скота в местах обитания вида. Возможна консервация образцов ДНК.

Предложения по исследованию. Изучение биологии вида, особенностей жизненного цикла, динамики его численности и границ его ареала.

Источники информации: 1. Löbl, Smetana, 2007; 2. Добржанский, 1927; 3. Красная книга, 2003; 4. Савойская, 1983; 5. Bielawski, 1984; 6.Сажнев, 2019.

Авторы-составители: Савойская Г.И., Колов С.В.